Juli – September 1985

Angeklagt wegen Diebstahl und Hehlerei

Kurz vor meinem 17. Geburtstag hatte ich eine Ladung vom Gericht bekommen. In dem Strafverfahren wurde mir zur Last gelegt, ein Fahrrad gestohlen und anschließend verkauft zu haben. Der Termin war Ende Juli, noch gerade rechtzeitig vor meiner Abreise in die USA. Aber könnte der Ausgang der Verhandlung noch meinen Aufenthalt als Austauschschüler gefährden? Ich war ja im Grunde unschuldig, denn ich hatte das Rad ja gar nicht gestohlen, sondern nur gefunden! Aber wie konnte ich meine Unschuld beweisen? „Papa, was bedeutet ‚Hehlerei‘?“ – „Wenn man eine gestohlene Ware weiterverkauft.“ – „Und ist es auch verboten, etwas Gefundenes zu verkaufen?“ – „Was einem nicht gehört, darf man auch nicht verkaufen, egal woher man es hat.“ – „Und was kann mir jetzt passieren?“ fragte ich. „Ach, da passiert nicht viel, keine Sorge. Da bekommst Du höchstens eine Bewährungsstrafe.“

Kurz darauf erhielt ich einen Brief aus den USA von einem gewissen Gerald Jacobson (70) aus Minnesota. Er teilte mir mit, dass er mein zukünftiger Betreuer sei, an den ich mich während meines Aufenthalts in den USA immer wenden könne, wenn es mal ein Problem mit der Gastfamilie Greenway gäbe. Er sei Rentner und arbeite nebenbei für Youth for Understanding. Da er selbst noch nie in Deutschland war, hatte er für Ende Juli eine Deutschlandrundreise geplant, bei der er die deutschen Schüler besuchen wolle, die er demnächst betreuen würde. Deshalb plane er auch nach Bremen zu kommen und wolle bei uns vom 22. auf den 23.07. übernachten, wenn es uns recht wäre. „Der 23.07. – oh nein! das ist doch der Termin für die Gerichtsverhandlung! Was mach ich bloß!? Mr. Jacobson darf doch auf keinen Fall erfahren, dass ich eine Vorladung habe – denn was wird er von mir denken!“

Der Gerichtstermin war für Dienstag um 10:00 Uhr bestimmt. Das hieße, dass wir diesen amerikanischen Rentner möglichst noch vor 10:00 Uhr wieder verabschieden müssten, damit er nichts merkt. Irgendwie würde das schon klappen. Ich sollte Mr. Jacobson am Montag um 14:00 Uhr am Bremer Hauptbahnhof abholen. Leider kam ich erst 10 Minuten später auf dem Bahnsteig an und war völlig aus der Puste. Der Amerikaner war erleichtert, als er mich sah. Auf einmal beugte er sich vor mir herab und sagte: „Your shoelace is open. You don’t mind if I tie it up for you?” („Dein Schnürsenkel ist lose. Du hast wohl nichts dagegen, wenn ich ihn dir mal eben wieder zubinde“). Ich dachte nur: ‚O nein, wie peinlich! Dabei ist er 70 und ich bin 17!‘. Dann erzählte mir Mr. Jacobson, dass er sich in seinem Reiseführer alle möglichen Sehenswürdigkeiten von Bremen angekreuzt hatte und bat mich, dass ich ihn doch dorthin bringen möge, bevor wir zu uns nach Haus führen. Als erste brachte ich ihn zur alten Mühle in die Wallanlagen. Er machte Fotos von der Blumenpracht im Park. Dann gingen wir durch die Fußgängerzone zum Bremer Marktplatz, wo das Alte Rathaus und der Roland sind (Ritter-Denkmal). Als er den Dom sah, war er sehr beeindruckt und bat mich, diese fast 100 m hohe Kathedrale aus dem 11. Jh. hochzugehen, um Bremen mal von oben zu sehen. Ich dachte: ‚Na sowas – ich als Bremer hatte noch nie den Wunsch gehabt, den Turm vom Dom zu besteigen, aber dieser Amerikaner kommt zum ersten Mal hierher und kommt gleich auf solch eine Idee!‘

Am späten Nachmittag fuhr ich dann mit ihm im Bus nach Arbergen. Ich erklärte ihm, dass ich noch drei Geschwister hätte und dass meine Mutter gerade zur Kur in Bad Pyrmont sei. Ich bot ihm an, dass ich ihn morgen früh zum Hauptbahnhof bringen könnte, aber er sagte: „Ich habe in meinem Reiseführer-Handbuch gesehen, dass es in Bremen einen kleinen Stadtteil aus dem Mittelalter gibt, wo die Gassen z.T. nur unter 1 m breit sind. Das würde ich mir doch unbedingt noch anschauen, bevor ich morgen abreise“. – „Ja, Sie meinen den Schnoor. Da müssen wir aber schon früh um 8:00 Uhr hin, weil später ganz viele Touristen kommen und man dann keine schönen Fotos mehr machen kann“ sagte ich schweißgebadet. „Ja, wir können ja gleich morgens hinfahren, und danach bringt Ihr mich zum Bahnhof“ sagte er.

Wir unterhielten uns beim Abendbrot und lachten dabei viel. Als ich am Ende nur noch allein mit ihm saß, musste ich mal auf Toilette. Als ich wiederkam, lachte Mr. Jacobson ganz laut. „What happened?“ fragte ich überrascht. Er sagte, dass unser Hund gerade eben die Leberwurst vom Tisch gestohlen habe vor seinen Augen. „Ja, das macht der ständig“ erklärte ich dem Gast. „Erst macht er Männchen und tut so, als ob er bettelt; aber in Wirklichkeit späht er auf dem Tisch herum, um dann im richtigen Moment, schwuppdiwupp irgendetwas zu schnappen.“ Mein Gleichmut muss ihn wohl etwas befremdet haben, zumal ich noch nicht einmal den Versuch unternahm, dem Bobby die Leberwurst wieder zu entreißen. Er konnte ja nicht wissen, wie bissig unser Hund war.

Am nächsten Morgen fuhr mein Vater uns in den Schnoor, wo unser Gast aus Amerika sogleich viele Fotos machte von den eigentümlichen Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter. Da es damals keine Autos gab, reichte es aus, wenn die Gassen z.T. nur einen Meter breit waren. Die Leute brauchten nur ihre Fenster aufmachen und konnten sich dann mit den gegenüber wohnenden Nachbarn unterhalten. Um 9:30 Uhr rief mich mein Vater, dass wir jetzt zum Bahnhof müssten, aber Mr. Jacobson hatte sich wohl im Straßenlabyrinth verlaufen. Wie in Panik suchte ich nach ihm, durfte mir aber – als ich ihn schließlich fand – nicht anmerken lassen, dass wir auf glühenden Kohlen saßen. Schnell fuhren wir zum Bahnhof, verabschiedeten ihn herzlich und hetzten dann zum Gerichtsgebäude, wo wir gerade noch rechtzeitig um 10:00 Uhr eintrafen. Eine Frau stellte sich mir als Rechtsbeistand für Minderjährige vor, und ich sollte vorne links Platz nehmen.

Da ich wegen der früheren Schlägereien schon das vierte Mal vor Gericht war, waren mir zwar die anfänglichen Belehrungen inzwischen vertraut, aber noch nie saß ich bisher selbst als Beschuldigter auf der Anklagebank. Doch brauchte ich die ganze Zeit überhaupt nichts sagen, sondern die Richterin sprach nur mit meiner Pflichtverteidigerin und der Staatsanwältin. Entlastend für mich war, dass ich das Fahrrad am schwarzen Brett eines Supermarktes im gleichen Stadtteil angeboten hatte, weil dies meine Einfalt und Naivität bewies. Mein Vater, der auf der Besucherbank saß, wurde auf einmal ganz spontan gefragt, ob er sich nicht einmal zu dem Fall äußern wolle: „Ich kann nur so viel sagen, dass mein Sohn ein überzeugter Christ ist, der regelmäßig in die Missionsgemeinde geht. Er ist einfach noch ein wenig grün hinter den Ohren, mehr nicht.“ Die Staatsanwältin schloss sich wohl dieser Einschätzung an und beantragte, auf eine Verurteilung zu verzichten, sondern mir stattdessen zwei Wochen Tierheimarbeit aufzuerlegen. Ich wies darauf hin, dass ich aber schon in zwei Wochen für ein Jahr als Austauschschüler in die USA gehen würde. Daraufhin beschloss die Richterin, die Klage fallen zu lassen wegen Nichtigkeit.

Taufe und Kirchenaustritt

In den letzten zwei Monaten hatte ich fast jedes Wochenende bei den Geschwistern Edgard und Hedi Böhnke verbracht, um an deren Versammlungen teilzunehmen und mehr aus der Bibel zu lernen. Der alte Bruder Daniel Werner, der einmal im Monat zu Besuch kam, ermahnte mich immer wieder, dass man sich als Christ von der Welt absondern müsse und sah meinen einjährigen Aufenthalt in den USA mit großer Sorge. Im vertrauten Gespräch sagte er zum Hausgemeindeleiter Edgard: „Mach Dir keine zu großen Hoffnungen: Der Simon wird wieder in die Welt zurückgehen.“ Als Edgard mir dies später anvertraute, war ich empört: „Wie kann Bruder Daniel so etwas behaupten! Das finde ich nicht in Ordnung. Er selbst sagt doch immer, dass ein echtes Kind Gottes nicht mehr vom Glauben abfallen könne. Hält er mich denn nicht für einen echten Christen?!“ Edgard tröstete mich: „Keine Sorge, Simon, er ist einfach nur um Dich besorgt, – so wie wir alle. Aber der HErr wird auf Dich aufpassen, denn die Lämmlein trägt Er immer auf Seinen Arm.“

An einem Tag sprach ich nach dem Mittagessen zu Bruder Edgard, dass ich mich gerne taufen lassen wolle. Edgard war darüber sehr erfreut und bot mir an, dass er mich gerne taufen würde. Wegen meiner bevorstehenden Reise vereinbarten wir den 31.07.85 als Tauftermin, weil dann auch Bruder Daniel wieder anwesend sei. Er erklärte mir noch einmal alles, was ich über die Taufe wissen sollte, um mir auch ja der Bedeutung dieses Ereignisses bewusst zu sein. Unter anderem, so erklärte er mir, sei es wichtig, dass ich zuvor aus der Evangelischen Kirche austreten müsse, denn: „Bevor die Kinder Israel im Roten Meer getauft wurden, mussten sie erst einmal Ägypten verlassen haben“ (Ägypten stand für die Welt, in der ein Sünder gefangen gehalten wird, bis der HErr ihn aus dieser befreit und herausführt). So verabredeten wir, dass ich einen Tag vor der Taufe mit Edgards Hilfe aus der Kirche („Welt„) austreten würde.

Mein Problem war jedoch meine Mutter. Für sie würde das entsetzlich sein, wenn ich mich „zum zweiten Mal“ – wie sie es sagt – taufen lassen würde. Schlimm genug, dass ich schon wieder in so einer extremen „Sekte“ gelandet war, die von ihrer Anhängerschaft völligen Gehorsam fordere. Und das ausgerechnet jetzt, wo sie seelisch völlig in den Seilen hing und keine schlechten Nachrichten mehr vertragen konnte. Aber ihr dies einfach zu verschweigen, wäre genauso schlimm, weil sie dann kein Vertrauen mehr zu mir haben könnte. Da kam mir eine verrückte Idee: Ich wollte die letzten Tage der Sommerferien nutzen und einfach mal mit dem Fahrrad nach Bad Pyrmont radeln, wo sie gerade in der Kur war. Ein Überraschungsbesuch würde sie vielleicht milde stimmen.

Also fuhr ich am 27.07. frühmorgens los und kam am späten Nachmittag schließlich nach Hameln im Weserbergland, von wo aus ich eine Stunde später die Rehaklinik von Bad Pyrmont erreichte. Meine Mutter aß gerade Abendbrot im Speiseraum, als ich ankam. Sie freute sich sehr, als sie mich sah und stellte mich ihren Tischnachbarn vor. Diese meinten nur, ich sehe genauso aus wie der Tennisspieler Boris Becker (der drei Wochen zuvor in Wimbledon das Endspiel gewann). Als ich später mit meiner Mutter auf ihrem Zimmer war, erzählte ich ihr von meinem Entschluss, mich noch einmal taufen zu lassen. Sie fing an zu weinen und fragte mich, warum ich ihr das antuen wolle. Doch nach einer zweistündigen Unterredung akzeptierte sie schließlich meine Entscheidung.

Am 30.07. fuhr mich Bruder Edgard zum Gemeindehaus Hemelingen, damit ich meinen Kirchenaustritt erklären konnte. Auf dem Weg erzählte mir Edgard, wie er 1975 mit 49 Jahren zum Glauben an den HErrn Jesus fand und in der Folgezeit eine Hausgemeinde gründete, die zunächst regelmäßig von Bernhard Fokken geleitet und 1980 dann von Daniel Werner übernommen wurde. Nach einer längeren Stille sagte ich zu ihm: „Du Edgard, eigentlich ist das doch ungerecht, dass Du erst mit 49 Jahren gläubig werden brauchtest und somit noch eine ganze Weile die Welt kennenlernen konntest, während ich schon so früh mit 17 Christ geworden bin, so dass ich nicht mehr die Welt kennenlernen kann, sondern noch ein ganzes Leben lang immer beten muss, bis ich endlich auch sterbe und in den Himmel kommen darf.“ Auf einmal fing Edgard an, schallend zu lachen, so dass ich mich fragte, was daran so komisch sein soll. Edgard erklärte: „Das liebe ich so sehr an Dir, Simon, dass Du noch so schön kindlich bist! So manch einer denkt vielleicht auch so wie Du, aber sagt es nicht. Denn die Welt kann einem Kind Gottes doch absolut nichts mehr bieten, was auch nur annährend vergleichbar wäre mit all dem, was uns der HErr Jesus geschenkt hat! Du kannst so froh sein, dass der HErr Dich schon in so jungen Jahren errettet hat, damit Du nun Dein ganzes Leben auf Erden als Jünger Jesu genießen kannst. Wirklich, Simon, es gibt nichts Schöneres als dem HErrn nachzufolgen – da bist Du echt zu beneiden!“ Da wurde ich still und dachte: ‚Wenn Edgard das so sagt, dann wird das wohl stimmen‘.“

Als wir beim Gemeindehaus ankamen, blieb Edgard im Auto, während ich hineinging. Gerade als ich an die Tür vom Gemeindebüro anklopfen wollte, hörte ich von drinnen lautes Geschrei. Zwei Frauen stritten sich sehr heftig und beschimpften sich gegenseitig. Ich zögerte kurz, dann klopfte ich. „Herein!“ Ich machte die Tür einen Spalt auf und sah die Pastorin Behrens, die mich anschaute: „Was möchtest Du, Simon?“ fragte sie ungeduldig. „Ich möchte aus der Kirche austreten.“ – „Warte bitte draußen. Ich bin gleich für Dich da“ gab sie zur Antwort, und ich schloss die Tür wieder. Dann ging die Schreierei weiter, bis auf einmal die Tür aufging und die andere Frau wutentbrannt den Raum verließ, wobei sie noch ein Schimpfwort zurückrief. Frau Behrens bat mich nun in den Raum und ließ mich auf einem Sofa Platz nehmen. „Entschuldige bitte die Umstände. Wir hatten eben eine kleine Auseinandersetzung. Was kann ich für Dich tun?“ fragte sie. „Ich wollte eigentlich nur aus der Kirche austreten“ wiederholte ich mein Anliegen. „Aber warum das denn?“ fragte sie besorgt. „Weil ich seit einem Jahr ein gläubiger Christ geworden bin.“ – „Ja, aber dann gehörst Du doch gerade erst recht in die Kirche!“ erwiderte sie. „Eben nicht!“ gab ich zurück, „denn die Kirche glaubt ja gar nicht wirklich an Jesus und an die Bibel, deshalb kann ich das nicht mit meinem Ge…“ – „Wer behauptet denn sowas?!“ unterbrach sie mich. „Ich behaupte das. Denn ich lese seit zwei Jahren die Bibel und habe das dadurch erkennen dürfen“ – „Na ja, Simon. Ich sehe mich gerade nicht in der Verfassung, Dir zu widersprechen. Aber wenn Du aus der Kirche austreten willst, dann geht das hier sowieso nicht, sondern Du musst zum ‚Haus der Kirche‘ am Franziuseck gehen und dort Deinen Antrag stellen. Damit habe ich gar nichts zu tun.“

So fuhren Edgard und ich auf die Weserinsel am Franziuseck. Ich ließ mir dort ein Austrittsformular geben und füllte es aus. Nach meinen Gründen gefragt, schrieb ich, dass ich jetzt ein echter Christ geworden sei und es deshalb nicht mit meinem Glauben vereinbar sei, noch in einer gottlosen Organisation Mitglied zu sein. Zum Beweis nannte ich dann noch die Bibelstelle aus Matth.7 von den Früchten, an denen ein Baum erkannt wird.

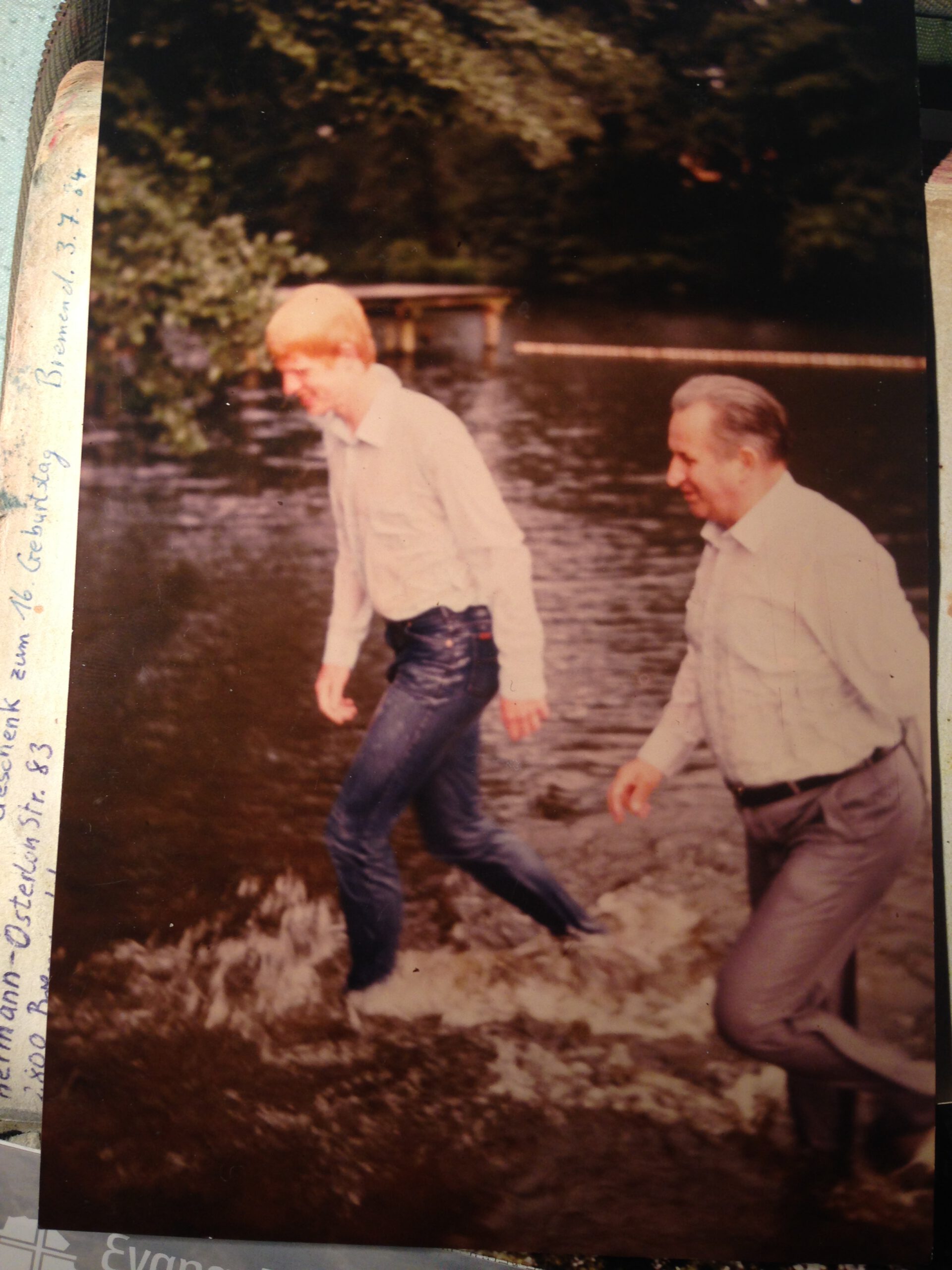

Am nächsten Tag trafen wir uns zunächst alle im Versammlungsraum und beteten gemeinsam auf den Knien. Dann fuhren wir mit drei Autos zum Grambker See, der an diesem Morgen noch menschenleer war. Edgard, der mehr als einen Kopf kleiner war als ich, ging mit mir in den See und sprach zu mir: „Simon, glaubst Du, dass Jesus Christus Dein persönlicher HErr und Retter geworden ist, der für Deine Sünden am Kreuz von Golgatha starb und wieder auferstand aus den Toten, dann antworte bitte vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit ‚Ja‘.“ – „Ja, ich glaube, dass Jesus Christus mein HErr und Retter ist!“ – „Dann taufe ich Dich aufgrund Deines Bekenntnisses im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!“ Daraufhin tauchte Edgard mich unter Wasser und zog mich wieder empor.

Im Anschluss fuhren wir als Hausgemeinde wieder in die Angerburger Str.46 nach Blumenthal und hielten einen gemeinsamen Gottesdienst. Edgard hielt eine Einleitungspredigt, und dann kam Daniel, der in seiner Predigt noch einmal eindringlich an mich und alle appellierte, als Getaufte nicht mehr weiter in der Sünde zu leben und mit der Welt zu „huren“, sondern allein dem HErrn zu folgen, wohin immer Er uns führen will. Im Anschluss gab er mir zur Feier des Tages meinen Taufspruch, den ich laut vorlesen sollte und der alles andere als erbaulich war, sondern eine Prophezeiung enthielt, die sich später in meinem Leben ähnlich erfüllen sollte wie bei Petrus: „Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder!“ (Luk.22:31-32). Damals war ich erstaunt, wie sehr dieser Spruch jetzt schon auf meine Abreise zutraf. Aber er sollte sich noch auf viel tragischerer Weise erfüllen.

Meine Gastfamilie in den USA

Mein Vater fuhr mich mit dem Wagen nach Frankfurt, wo ich auf eine Gruppe von ‚Youth for understanding‘ traf, mit der ich zusammen nach New York flog. Dort teilte sich die Reisegruppe auf, und nur mit einigen wenigen ging es dann für mich weiter nach Minneapolis, wo ich die Nacht in einem Hotel verbrachte. Am nächsten Morgen brachte mich ein kleines Flugzeug nach Mankato, im Süden von Minnesota, wo ich von der Familie Greenway am Flughafen abgeholt wurde.

Es war 36°C heiß, windig und es schien ein gleißend grelles Sonnenlicht. Als wir zusammen im Auto saßen, bemerkte ich, wie schlecht meine Englischkenntnisse doch waren. Meine neuen Gasteltern konnte ich ja noch einigermaßen verstehen, aber die 14 Jahre alte Heather sprach so schnell und undeutlich, dass ich kaum ein Wort verstand. Wir waren am Anfang alle etwas schüchtern, weil es ja eine ganz neue Situation war, aber schon während der zweistündigen Autofahrt in ihr Dorf Huntley löste sich die Anspannung, und wir wurden allmählich immer lockerer und ausgelassener. Die Landstraße führte vorbei an Mais- und Sojafeldern, die viele Kilometer lang waren. Die endlos langen Straßen waren schnurgerade und fast eben. In den USA war alles viel grösser und weiter als in Deutschland, denn es war ja genügend Platz da, so dass man in allem großzügig sein konnte. Mein Gastvater John war um die 50 J. alt und sah dem Schauspieler Dustin Hoffmann zum Verwechseln ähnlich. Er hatte eine sehr freundliche und sanfte Art an sich. Meine Gastmutter Ann war dick, hatte kurze, schwarze lockige Haare und wirkte mit ihrer kräftigen Stimme etwas schrullig, etwa so wie Miss Marple. Ihre Tochter Heather war klein und zierlich mit einem typischen Teenager-Kichern.

Huntley ist ein sehr kleines Dorf im Süden Minnesotas, umgeben von endlos weiten Maisfeldern und zählt nur 160 Einwohner, vorwiegend Landwirte. Die weiß gestrichenen Holzhäuser, die zaunlosen Gärten, die nur aus Rasen und ein oder zwei Bäumen bestanden und die typisch amerikanischen Briefkästen mit ihrem roten Blechhebeln – all das erinnerte mich unwillkürlich an Entenhausen, die Stadt aus den Donald-Duck-Heften. Jedes Haus hatte einen Basketballkorb und eine Windmühle zur Stromversorgung. Das Trinkwasser wird aus dem Grundwasser bezogen und schmeckt daher stark nach Eisen. Einen Laden gibt es nicht in Huntley. Der nächste größere Ort ist Granada mit 400 Einwohnern und liegt 7 Meilen (ca. 11 Kilometer) entfernt. Tag und Nacht hört man das Zirpen der Grillen. Die typisch amerikanischen Schiebefenster sind mit einem feinen Mückengewebe versehen damit die vielen Mücken nicht ins Haus eindringen. Die Haustüren werden jedoch nie verschlossen, denn Diebe und Einbrecher gibt es in Huntley nicht. Jeder kennt jeden und das schon seit Generationen.

John Greenway, mein Gastvater, war hauptberuflich der Zimmermann und Maler des Dorfes und verdiente sich nebenbei 100 US$ im Monat als Pastor der Baptistengemeinde von Huntley, der einzigen Kirche im Dorf, ebenso aus Holz gebaut. Diese sollte jedoch schon bald nach meiner Ankunft geschlossen werden auf Beschluss der obersten Baptistensynode in Minnesota, wahrscheinlich um Geld einzusparen, obwohl die Baptistenkirche an sich einigermaßen besucht war, lohnte sich ihr Weiterbestehen einfach finanziell nicht mehr – nach Meinung der baptistischen Spendenverwalter; sie war vielleicht wegen der Armut ihrer Besucher ‚nicht mehr genügend rentabel‘, und so wurde sie – ähnlich wie eine Firmenfiliale – einfach kurzerhand abgewickelt. Dadurch verlor John Greenway nicht nur seinen Job, sondern auch sein Haus, das ihm vor Jahren von der Southern-Baptist-Convention zur Verfügung gestellt wurde. Doch wir hatten Glück im Unglück, denn schon bald darauf bekam er das seit 12 Jahren verlassene und verfallene Landhaus einer verstorbenen Angehörigen von einer Baptistenschwester geschenkt. Es lag mitten auf dem Land in der Nähe von Le Sueur, einer größeren Stadt, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Huntley. Wir konnten jedoch erst drei Monate später dorthin ziehen, da das Haus noch stark renovierungsbedürftig war.

Bevor ich nach den Sommerferien in die 12. Klasse (senior grades) der Granada-Huntley-High-School eingestuft wurde, half ich John bei den Maleraufträgen in der umliegenden Gegend. Es waren immer dieselben Arbeiten: die abgeblätterten Stellen auf den Holzfassaden wurden mit einem Excenterschleifer abgeschliffen und dann die ganze Fassade mit weißer Latexfarbe gestrichen. Die Arbeit gefiel mir, und auch mit John verstand ich mich sehr gut. Nur in geistlichen Lehrfragen merkten wir schon bald gewaltige Differenzen. Ich war erschrocken und empört, wie oberflächlich und weltangepasst diese Christen waren und verglich sie immer wieder mit meinen Geschwistern in Bremen. Was würde Bruder Daniel wohl sagen, wenn er das sehen würde: den ganzen Tag lief der Fernseher, ob nun einer davorsaß oder nicht. Von Bruder Edgard wurde ich aber belehrt, dass dies Götzendienst sei, wenn nicht sogar das ‚Bild des Tieres‘ aus Offenbarung 13, von dem es heißt, dass es ein sprechendes Bild sei, das die ganze Welt anbeten werde. Wie konnte es nur angehen – fragte ich mich – dass es Christen gab, die noch Fernsehen sahen, wo es doch nach der Bibel eine eindeutige Einsmachung mit der Welt ist. Für mich gab es nur eine einzige Erklärung dafür: sie kennen die Bibel noch viel zu wenig. Denn wenn sie wüssten, was das Wort Gottes darüber sagt, würden sie es ja tun. Und tatsächlich musste ich bald feststellen, dass die Bibel so gut wie gar nicht gelesen wurde. Nur einmal in der Woche holte John seine Bibel aus dem Regal, um sich kurz vor Beginn des Gottesdienstes auf der Rückbank im Auto für eine Predigt vorzubereiten. Dies war mir völlig unverständlich, schließlich war er doch sogar Pastor! Dann müsste er die Bibel doch kennen und liebhaben, damit er auch wirklich ein Hirte und Vorbild für andere sein konnte. Mir wurde zum ersten Mal klar: hier ist etwas oberfaul.

Meine erste Liebe

Indes las ich nach wie vor dreimal täglich in der Bibel, jeweils ein Kapitel morgens, mittags und abends nach dem Bibellese-Kalender, den mir Edgard geschenkt hatte. Auch in die Schule nahm ich immer meine Elberfelder Bibel mit, um in der großen Essenspause in der Bibliothek meinen Mittagstext zu lesen. Dabei musste ich mich immer beeilen, da die Pause nur 45 Minuten war. Aber da die Schlange in der Mensa ohnehin jedes Mal lang war, konnte ich so die Zeit gut nutzen. Freilich war ich dann natürlich immer der Letzte, der mit dem Essen fertig war. Einmal sah mich der Schulleiter Mr. Hughes, als ich kurz vor Ende der Mittagspause fast ganz allein im Speisesaal noch immer am Essen war. Er kam zu mir und sagte: „Ja, die Deutschen sind echte Genießer und nehmen sich immer genug Zeit zum Essen.“ Ich sagte: „Nein, der Eindruck täuscht; denn ich lese vorm Essen immer noch ein Kapitel in der Bibel, so dass ich viel weniger Zeit habe zum Essen.“

Zusätzlich zum täglichen Bibelstudium hatte ich mir vorgenommen, auf Empfehlung von Bruder Daniel den 119. Psalm auswendig zu lernen. Er ist mit 176 Versen der längste Psalm von allen und beschreibt die Liebe des Psalmschreibers zu Gottes Wort und Gesetz. Ich konnte mich mit dieser dichterischen Verherrlichung der Heiligen Schrift vollkommen identifizieren, denn die Bibel war auch meine Lebensgrundlage geworden, meine Taschenlampe und mein Lebenskompass. Alle meine Lebensbereiche waren in diesem Buch für mich vorgegeben. Es gab mir die Erklärungen und Antworten auf alle meine Fragen. Dies gab mir nicht nur ein Gefühl von Sicherheit und Festigkeit, sondern auch eine unbeschreibliche Geborgenheit. Denn ich lebte ja in dem ständigen Bewusstsein, dass Gott mich ständig beobachtet, mir beisteht und an meinem Gehorsam Freude und Wohlgefallen hat. Diesen Bewusstseinszustand nennt die Bibel „Gottseligkeit“, d.h. Glücklichsein in Gott. Dieses Glück wurde im Laufe der Zeit immer stärker und machte mich willig, alles andere aufzugeben, was mir zuvor noch Wert erschien. An einem Tag z.B. überkam es mich nach der Mittagspause, dass ich vom Bett aufstand, einen Karton nahm und sämtliche Wertgegenstände von mir, die mir als „weltlicher Ballast“ erschien, einzusammeln und wegzuschmeißen. d.h. mein Fotoapparat, meine christlichen Bücher und Musikkassetten und anderes. Ich fragte mich: ‚Wozu brauche ich noch christliche Bücher, wenn ich doch die Bibel habe, wo doch alles Wesentliche und Entscheidende geschrieben steht?‘ Und war die sog. ‚christliche Musik‘ nicht in Wirklichkeit genauso weltlich wie jede andere Musik? Meine letzten Zweifel ob des materiellen Verlustes begrub ich, indem ich mir die Worte Jesu vor Augen führte: „…und du wirst einen Schatz im Himmel haben“.

Für meine Gastfamilie war mein fanatisches Verhalten ziemlich unverständlich, und so versuchte ich bei jeder Gelegenheit, die sich mir bot, meine geistliche Haltung verständlich und nachvollziehbar zu machen. Oft gebrauchte ich dafür den Vergleich eines Verliebten, der sich tagelang darauf freut, seine Geliebte wiederzusehen; und wenn dann der große Moment kommt, dann kauft er ihr vorher einen Strauß Blumen, um seine Liebe auszudrücken. Dabei wird er nicht aus Sparsamkeitsgründen nur 2 oder 3 Blumen kaufen, sondern so viele wie möglich, weil ihm seine Braut mehr bedeutet als alles andere. So rechtfertigte ich auch mein Verhalten: Ich wollte meinem HErrn unbedingt zeigen, wie sehr ich Ihn Liebe, dass mir alles andere egal geworden sei, dass ich nur noch für Ihn leben möchte und dass es mich nicht mehr interessiert, wie andere von mir denken. Je mehr ich mich in die Bibel vertiefte, besonders in den Psalmen, desto mehr ließ ich mich in die Denkweise dieser Menschen hineinversetzen. Ich fühlte mich aller irdischen Freud und Leid entrückt, geborgen und eingehüllt im Bewusstsein an die liebende Fürsorge meines himmlischen Vaters. Wenn ich in den prophetischen Büchern der Bibel las, dann war mir, als wenn der HErr in jede Situation hinein zu mir persönlich redete. Es war ein wohliges Empfinden, zu wissen: Ich stehe auf der Seite Jesu, ich und der HErr Jesus gegen den Rest der Welt! Ich fühlte mich wie ein Engelsbote in geheimer Mission. Die Welt stand in Gefahr, vom bösen zerstört zu werden, und ich hatte den Auftrag, die Menschen zu warnen, indem ich ihnen durch mein Leben zeigte, was der HErr auch von ihnen wollte. Doch um diesen Kampf durchzustehen, durfte die Verbindung nach oben nicht abbrechen, d.h. ich musste so viel wie möglich im Gebet leben und immer fleißig meinen Bibeltext nach dem Kalender lesen. Es war wie eine Droge, wie ein Trieb, der immer wieder befriedigt werden musste. Meine Liebe zur Heiligen Schrift steigerte sich so sehr, dass ich richtig zu Tode unglücklich war, als ich an einem Tag meine Bibel versehentlich im Spint der Schule liegen gelassen hatte und nun bis zum nächsten Tag auf meine Bibel verzichten musste. Es mag vielleicht verrückt klingen, aber an jenem Abend brach ich in Tränen aus, als ich allein auf meinem Zimmer war. Was konnte ich denn jetzt mit meiner Zeit anfangen? Und was für einen Verlust hatte ich erlitten! Denn ohne die Bibel redete Gott nicht mit mir.

An einem Tag erfuhr ich in der High School, dass jeder Schüler am folgenden Tag im Fach English Literature ein Buch vorstellen sollte, das ihm besonders gefalle und das er die Wochen zuvor gelesen hatte. Da ich dies nicht rechtzeitig mitbekommen hatte, blieb mir praktisch keine Zeit mehr, mich für diese Aufgabe vorzubereiten. Spontan fiel mir ein, dass ich ja die Bibel vorstellen könnte, denn welches andere Buch kam für mich denn überhaupt noch in Frage? Beim Abendessen erzählte ich meiner Gastmutter und der Heather von meiner Idee. Aber statt Lob zu ernten, überhäuften sie mich mit Kritik, weil ich durch mein Verhalten angeblich Anstoß erregen würde. Sie gaben mir zu bedenken, dass mein anstößiges Verhalten auch auf sie zurückfallen würde, indem man über sie reden könnte, dass sie mich wohl zu dieser Idee angestiftet hätten. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, als ob sie sich des Wortes Gottes schämen würden.

Als ich am nächsten Tag an der Reihe war, meinen Vortrag zu halten, ging ich nach vorne und sagte: „First of all, I‘d like to admit that I’ve fallen in love…“ („Zunächst möchte ich bekennen, dass ich verliebt bin“). Die Klasse kicherte, und ich fuhr fort (übersetzt): „Die Person, in die ich mich verliebt habe, ist aber keine Frau, sondern ein Mann!“ Wieder gab es ein Raunen in der Klasse und waren gespannt, was jetzt kommen würde. „Dieser Mann heißt Jesus Christus, mein HErr und Erlöser!“ In diesem Moment sah ich, wie ein Schüler mit schwarzem Heavy-Metal-T-Shirt sein Gesicht in seine Arme auf dem Tisch vergrub, um mir sein Fremdschämen zu demonstrieren. Die Lehrerin hingegen schaute mich aus der ersten Reihe strahlend an und notierte sich etwas auf dem Zettel. Dann schlug ich meine Bibel auf und erklärte, dass ich mal einen Text aus dem Wort Gottes vorlesen wolle. Ohne mich vorbereitet zu haben, las ich Joh.3, wo der HErr Jesus dem Nikodemus erklärte, dass man die Wiedergeburt brauche, um ins Reich Gottes einzugehen. Im Anschluss erklärte ich am Beispiel dieser Stelle, dass die Bibel mehr ist als nur irgendein Buch, das sich jemand ausgedacht habe, sondern ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen, damit wir gerettet werden vor dem Verderben. Nach 10 Minuten setzte ich mich wieder, und der nächste Schüler kam an die Reihe. Später erfuhr ich, dass die Lehrerin mir für meinen Vortrag die Note B gab („gut“), wobei ich für die Vorbereitung und Planung nur die Note D bekam („ausreichend“), aber für Überzeugung und Rhetorik die Note A erhielt.

„Liebet nicht die Welt“

Das Verhältnis zu meiner Gastschwester Heather verschlechterte sich immer mehr, weil ich sie fortwährend durch meine Äußerungen verwirrte und provozierte. Zu ihrem 15. Geburtstag schenkte ich ihr ein großes Plakat, auf das ich das 15. Kapitel des Johannesevangeliums geschrieben hatte, kunstvoll verziert mit Weintrauben und Blättern, die ich mit Wachsstiften am Rand gemalt hatte. Sie war natürlich nicht besonders gerührt durch mein Geschenk, aber sie bewahrte sich zumindest noch genügend Anstand, dass sie mir höflich dafür dankte. An einem Nachmittag fragte mich Heather: „Simon du kommst doch heute Abend mit zum Footballspiel, nicht wahr? Wenn du schon nicht in der Schulmannschaft mitmachst, so kannst du unsere Mannschaft doch mindestens anfeuern. Anschließend ist übrigens Discoabend für alle Footballspieler in der Dorfhalle von Granada, wo wir ebenso alle eingeladen sind.“ – Ich antwortete ihr kurz und bestimmt: „Nein ich komme nicht mit.“ – „Wieso denn das nicht?!“ rief sie empört. „Weil mir solche Veranstaltungen nun mal nicht gefallen. Da wird Menschen die Ehre gegeben, anstatt Gott.“ – „Und was hast du dagegen, wenn wir unsere Footballmannschaft Ehre erweisen? Ist es etwa unbiblisch, wenn man einander Ehre gibt? Jesus hat ja schließlich auch Ehre von Menschen angenommen!“ – „Das hat er eben nicht!“ erwiderte ich entrüstet, denn ich erinnerte mich an jenes Heilandwort, das ich gerade vor kurzem gelesen hatte, wo Jesus sprach: „Ich nehme nicht Ehre von Menschen“ (Joh. 15:41). Darauf nahm ich Jacque, den Pudel der Familie Greenway, um mit ihm Gassi zu gehen, natürlich mit meiner Bibel unterm Arm. Ich setze mich dann wie gewöhnlich irgendwo in ein Kornfeld und las im 2.Timotheusbrief, was Gott mir gerade zu sagen hatte: „Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre! Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst!“ (2.Tim.4:2-4)

Als ich später zum Haus zurückging und die Treppe hinaufstieg in mein Zimmer, rief mir Heather von unten aus dem Bad: „Simon hast du schon mal gelesen, was in Exodus chapter 20 verse 12 steht?“ – „Da stehen die 10 Gebote, nicht wahr? Aber welches Gebot meinst du?“ – „Ich meine: ‚Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren‘! denn Du hast ja behauptet, man dürfe keinem Menschen Ehre geben.“ – „Naja, wenn du meinst, Du würdest Deine Eltern ehren, wenn du heute Abend zum Footballspiel und zur Disco gehst, dann mach das ruhig. Das musst du ja einmal vor Gott vertreten.“ In diesem Moment fauchte mich meine Gastmutter Ann an: „Simon, you are juging!“ („Simon, du richtest!“) wobei sie Bezug nahm auf Matth.7:1, wo es heißt: „Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet.“ Ich erwiderte erschrocken: „Aber ich richte doch gar nicht! ich sag doch bloß meine Meinung!“ – „Nein, sondern du richtest unaufhörlich! Du machst uns ständig ein schlechtes Gewissen, indem du dich als den einzig wahren Christen darstellst und uns als die bösen Sünder. Dazu hast du nicht das Recht!“

Darauf ging ich wortlos nach oben, wobei ich mir überlegte, ob meine Stellungnahme eventuell doch falsch war. Anhand der Bibel beurteilt, fiel mich jedoch auf, dass auch die Propheten immer wieder ihrer Umgebung ein Anstoß und Ärgernis waren, weil sie die Sünden des Volkes anprangerten und das Gericht Gottes ankündigten. So gesehen, war mein Verhalten zwar menschlich gesehen unausstehlich, aber ich war Gott dadurch doch wohlgefällig, und allein das zählte ja. So nahm ich mir vor, noch viel mehr meiner treulosen Gastfamilie zu zeigen, was echtes Christsein bedeutet. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und blätterte in meiner kleinen Bibelkonkordanz herum, die Edgard mir geschenkt hatte, um nach Begriffen wie ‚weltlich‘, ‚irdisch‘, ‚Welt‘, ‚fleischlich‘ und ‚Eifer‘ zu suchen, und ich wurde fündig, und zwar noch mit Bibelversen, die ich noch gar nicht kannte, die aber eindeutig die halbherzige Christenheit verurteilen:

„Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit“ (1.Jo.2:15-17)

„Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene“ (Röm.12:2)

„Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind; deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen“ (Phil.3:18-19)

„Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: … sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten… Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes“ (Jak.4:4).

„Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehenließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben heillosen Schlamm“ (1.Petr.4:3-4).

Ich dachte: Wow, das passt ja 100 Prozent in meine Situation! Ich hatte also recht gehabt. Die Bibel selbst sagt es eindeutig, dass wir die weltlichen Dinge verabscheuen sollen, weil sie in Feindschaft zur Beziehung mit Gott stehen. Aber warum handelten die Greenways nicht danach? Sicherlich, weil sie es nicht wissen! Sie kennen die Bibel einfach nicht gut genug. Man musste ihnen helfen, ihnen zeigen, dass sie in Unkenntnis sind über den wahren Willen Gottes. So schrieb ich diese Bibelstellen auf einen Zettel und legte ihn unten auf den Esszimmertisch. ‚Sie werden sich sicherlich erschrecken‘, dachte ich, ‚wenn sie die biblische Wahrheit erfahren; aber hinterher werden sie mir vielleicht sogar dankbar sein, dass sie durch mich einen wesentlichen Bestandteil des christlichen Lebens erkennen durften!‘…

Zu meiner Enttäuschung gab es überhaupt keine Reaktion von ihnen auf meinen Zettel, doch kühlte das Verhältnis zwischen mir und meiner Gastfamilie in den kommenden Wochen merklich ab. Zu ihrer Freude begann ich jedoch nun, in meiner Freizeit Bilder für sie zu malen, und es sprach sich auch bald in der Nachbarschaft und in der Schule herum, dass ich ein Talent dafür besaß. Verwandte und Bekannte kamen zu mir mit Fotos und baten mich, diese abzumalen. Sie bezahlten mir die Ölfarben und das Papier, aber für die Arbeit wollte ich kein Geld haben. Da ich auch Karikaturen für die Schülerzeitung machte, bat mich der Schulleiter Mr. Hughes, doch auch ein großes Wandgemälde mit dem Symbol der Footballmannschaft zu malen, nämlich ein galoppierendes Pferd vor einem Nachthimmel in den Farben Lila und Gelb. Da ich auch hierfür kein Geld nahm, ernannte mich der Schulleiter zum „student of the month – Sept‘ 85“. Doch meine Mitschüler verwunderten sich über meine Zurückhaltung und Absonderung von ihnen. Ich las ja in den Pausen praktisch nur in der Bibel, setzte mich getrennt von ihnen, anstatt mir Freunde zu suchen, getreu nach dem Psalmwort: „Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, der nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern der seine Lust hat am Gesetz des HErrn und über Sein Gesetz sinnt Tag und Nacht“ (Ps.1:1-2). Mutter Greenway beklagte sich bei mir, weil die Nachbarinnen schon anfingen, über mich zu reden, da ich weder in der Football-, noch in der Basketballmannschaft mitspielte. Ich begründete dies mit 1.Tim.4:8, wo es heißt: „Die leibliche Übung ist zu wenigem nütze [in der King James Bibel heißt es dort: „…is of some value“], die Gottseligkeit aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat.“ Ich merkte jedoch selbst, dass ich durch meine Haltung von Mal zu Mal unerträglicher wurde.